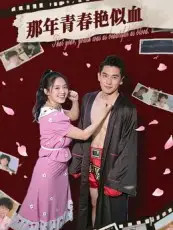

在这部共59集的青春题材短剧《那年青春艳似血》中,郭丛赫饰演的角色贯穿始终,成为串联起多线叙事的核心人物。该剧以细腻笔触刻画了一群年轻人在理想与现实的碰撞中成长蜕变的过程,通过极具张力的情感纠葛展现时代印记下的青春底色。

第12集中,主角团迎来重大转折。郭丛赫扮演的叛逆少年因家庭变故被迫辍学打工,与青梅竹马的女孩在夜市摊头重逢。霓虹灯影里蒸腾的热气模糊了视线,两人隔着翻滚的火锅白雾对望,欲言又止的沉默比任何台词都更具冲击力。这场充满市井烟火气的相遇,将少年强装成熟的脆弱暴露无遗,也让观众窥见《那年青春艳似血》对底层青年生存状态的真实描摹。

第37集则聚焦情感漩涡中的道德困境。当郭丛赫的角色发现挚友暗恋自己的恋人时,三人在天台展开激烈对峙。暴雨倾盆而下,雨水混杂着眼泪流淌过涨红的脸庞,每个眼神都在诉说着难以割舍的情愫。导演运用大量手持镜头捕捉人物微颤的手部特写,配合急促的呼吸声效,将青春期特有的冲动与挣扎表现得淋漓尽致。这段多角关系的处理突破俗套,展现出人性在情感面前的复杂光谱。

临近结局的第52集堪称全剧高光时刻。历经磨难的伙伴们十年后重聚废弃工厂,斑驳墙垣上仍残留着当年的涂鸦标语。郭丛赫饰演的角色带着满身伤疤归来,却在看到旧日同伴瞬间卸下所有防备。夕阳透过破损的屋顶洒下金色光柱,众人围坐分享廉价啤酒时,那些被岁月尘封的梦想重新闪烁光芒。这个充满仪式感的场景设计,既是对过往的告别,也是对未来的期许。

《那年青春艳似血》之所以动人,在于它拒绝美化苦难,而是让角色在泥泞中寻找星光。剧中多次出现的红色意象——校服领口的血迹、黄昏下的晚霞、燃烧的信件——都暗喻着青春特有的炽烈与疼痛。当观众以为故事会走向俗套的大团圆时,编剧却安排主角们带着遗憾各奔东西,这种留白式的结局反而赋予作品更长久的生命力。

推荐这部剧的理由不仅在于其精良制作,更因它撕开了青春题材惯常的糖衣包装。那些未说出口的爱恋、被现实碾碎的理想、注定错过的人,才是大多数人真实的成长轨迹。正如剧中反复出现的那句台词:“我们的青春之所以鲜艳如血,是因为每道伤痕都在证明活着。”这种直面残缺的勇气,让《那年青春艳似血》从众多怀旧作品中脱胎换骨,成为照见现实的棱镜。

股票配资穿仓提示:文章来自网络,不代表本站观点。